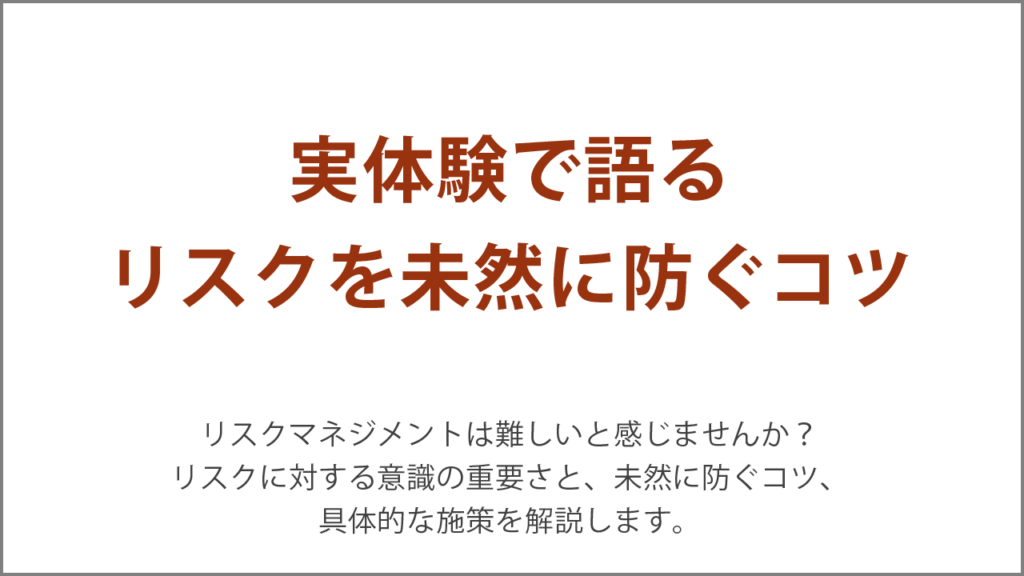

実体験で語るリスクマネジメント入門!リスクを未然に防ぐマインドセットとコツ

リスクマネジメントは難しいと感じませんか。

マネジメントの話が出てくると、リスクの話もよく出てきます。私もそれには同意で、リスクに対する意識はそのまま残業時間に直結すると実体験から考えています。

私はリスクをマネジメントできてなくて残業地獄に陥ったプロジェクトをいくつも見てきました。

一方でリスクに対する意識がしっかりできていて、対策をしっかり打っているプロジェクトは残業が少なかったです。

今回はこのような経験からリスクマネジメントのやり方について、マネジメント初心者でも解るように簡単に書きます。以下のような方の参考になれば幸いです。

- リスクマネジメントで悩む方

- よくリスクで痛い目を見る方

- 残業に追われがちな方

- マネジメントスキルを高めたい方

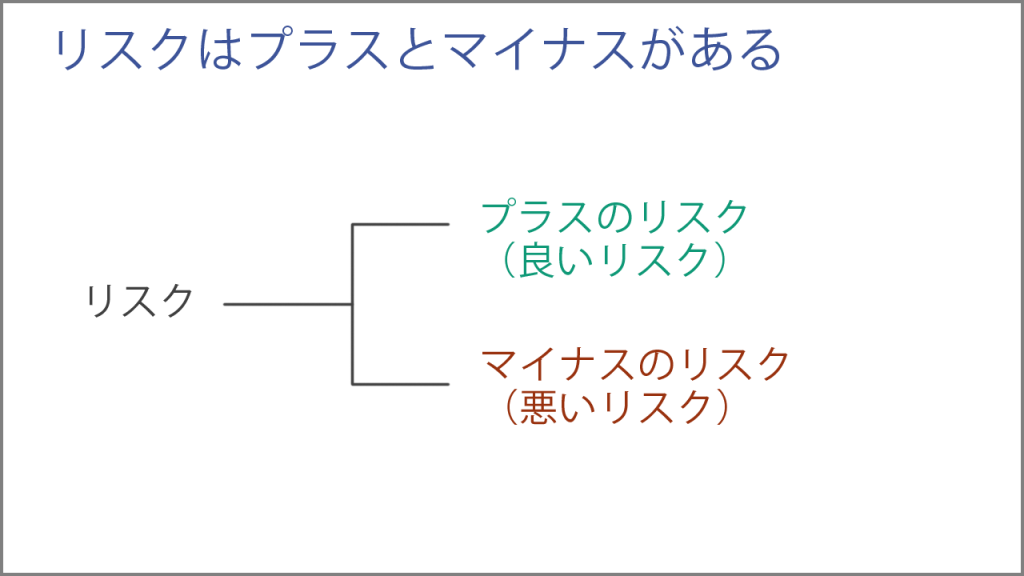

リスクとは

リスクとは予測不能な振れ幅のことを指します。つまり想定外に良くなる可能性も悪くなる可能性もリスクなのです。

慣習的にはそのうち良い方に振れる可能性をラッキー、悪い方に振れる可能性をリスクと呼びます。

例えばテストの点数を80点くらいと予測すると、80点ピッタリにならない可能性の方が高いことは多くの方が実感されているでしょう。

多くの場合、65~90点など振れ幅があります。このような振れ幅がリスクです。

リスクは可能性ですので顕在化していない、すなわちまだ実際に起きていないことです。

良いリスクとは、下記のような想定外に好都合なことです。

- 難易度が高い作業が不要になった。

- ボリュームが大きい作業が不要になった。

- 想定外の協力者が現れた。

一方で悪いリスクとは一般的なイメージ通り、想定外に起きる悪いことです。予想していなかったトラブルなどが該当します。

リスクマネジメントでは悪い方のリスクをコントロールすることが重要になります。

ちなみに問題やトラブルというものはリスクが顕在化したものです。つまりリスクを未然に防げず、発生してしまうと問題と呼ばれるものになるのです。

リスクに対する意識の重要性

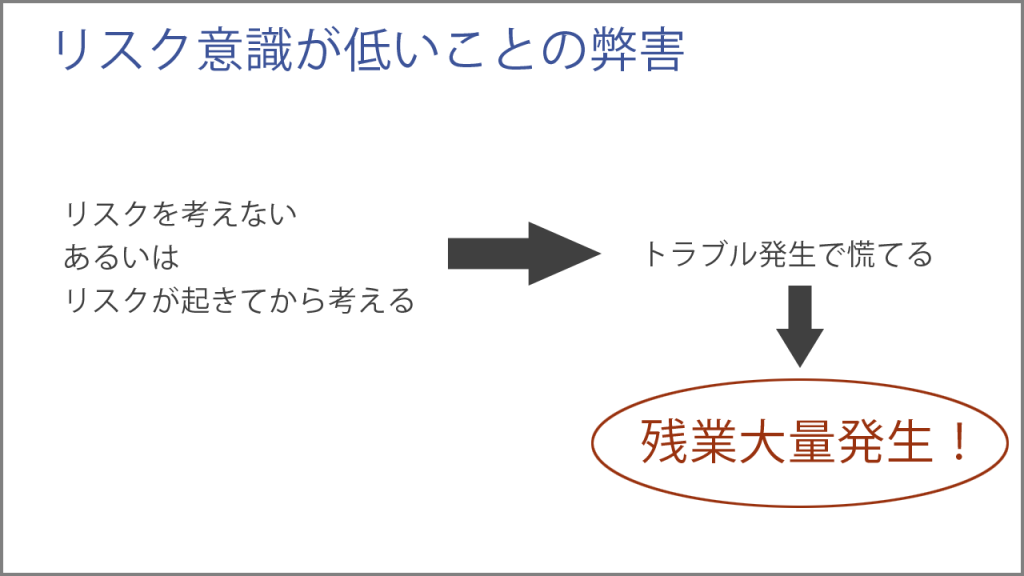

リスクに対する意識が低いことの危険性

人間は楽観的です。だから仕事が順調に進み、想定外のトラブルが起きない前提で考えてしまいがちです。

悪いことが起きる可能性を考えると、ネガティブな人だと思われ、悪い印象を持たれてしまうくらいです。

しかし仕事に想定外は付きものです。予想もしていなかったトラブルが起きることは珍しくないです。

つまりリスクは常に潜んでいるものなのです。

そしてトラブルは起きてからでは遅いです。未然に防げば被害は小さいですが、トラブルが起きてからでは残業に追われての対応となりがちです。

リスクに対する意識を高めることの重要性

仕事に想定外が付きものである以上、常に起きうるリスクを想定して先手を打つ必要があります。

火事が起きる前に煙のうちに消火すれば、労力も被害も小さくなります。

つまりリスク意識を高め、先手を打って対応していくことで、リスクを未然に防げるのです。

トラブルを未然に防ぐことについてはこちらにも詳細な記事を書いていますので、是非読んでください。

実際に私は10年近くに渡りマネジメントをやり、毎日のように定時帰りをしています。そのためにリスクの洗い出しと事前対策には力を入れています。

リスク意識が低いプロジェクトは炎上する

私が多くのプロジェクトを見てきた経験から、リスクに対する意識が低いプロジェクト、すなわち想定外のトラブルは起きない前提で計画を立てているプロジェクトは、漏れなく残業地獄に陥っています。

そのようなプロジェクトではリスクが起きたときに慌てて残業でカバーするのがお約束となっています。

それを繰り返しているうちに習慣化してしまい、トラブルが起きるのは当たり前、残業も当たり前という考えが染みついていきます。

こんな下らないことをしても誰も幸せにはなりません。まずはリスクは起こるものだという心構えを持ち、リスク対策をしっかり打って仕事を進めていきましょう。

リスク意識が低い事例

Aさんは新製品開発プロジェクトのリーダーです。今回開発する製品では、Aさん自身も会社としても経験の浅い技術を使うことが決まっています。しかしそれほど大きくも複雑でもない製品のため、プロジェクトの規模も大きくないです。

Aさんは大方順調に進むだろうと考え、リスクをあまり考慮せずにスケジュールを作成しました。

しかしいざ実際に開発してみると、技術の理解や扱いに想像以上に苦戦してしまいました。そして毎日遅くまで残業して、スケジュール遅延を防ぎました。

この例では有識者を協力会社などから探す、事前に検証期間を設けるなどをした方がよかったでしょう。

それらがかなわないなら、リスク係数を大きめに取ったスケジュールにした方がよかったでしょう。

リスクマネジメントのやり方

リスクを洗い出す

まずは計画を立てる時点でリスクを洗い出します。この仕事やこのプロジェクトではどのようなリスクが起こりうるだろうと予測するのです。

この際にご自身の頭だけで考えるだけでなく、類似案件の資料を社内から探したり、上司やチームメイトに相談したりした方がよいです。人間1人が気づける範囲には限りがあるからです。

リスクの発生確率と影響度を検討する

リスクを洗い出せたら、リスクの発生確率と影響度を検討します。そしてそれぞれのリスクの対策を考えます。

発生確率が低くても影響が小さくないのなら、油断せずに対策を打ちましょう。

これをExcelなどで票を書きながらやるとよいです。例を挙げます。

| リスク | 発生確率 | 影響度 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 顧客側のキーパーソンが異動・退職する | 低 | 大 | 主力として活躍しており役職にも就いているので、異動・退職ともに可能性は低い。 協力していただけるよう念押しはしておく。 |

| 顧客の過剰要求が発生する | 中 | 中 | 定期的に報告とレビューを実施する。 |

| 技術的に難解な問題が発生する | 高 | 中 | 使ったことがない技術早い段階から検証を始める。 製品の連携やシステム間連携も同様。 |

| スキルが十分なメンバーが集まらない | 中 | 中 | プロジェクトメンバーは自社の社員と信頼できる長い付き合いの協力会社から集める。 |

影響が大きなリスクの対策を検討する

影響度が中または大のリスクが見つかったら、対策を行ってください。

つまり大きな損失が出る(お金や顧客評価など)、長時間の残業でカバーする必要があるリスクは必ず対策を打ってください。

こういうリスクを放置すると、後で痛い目を見ます。絶対に発生しないと断言することはできません。リスクが発生して問題となってからでは遅いのです。

具体的なリスク対策

ここではよくあるリスク対策を紹介します。

バックアップを取る

ITが一般化した現在、データを電子データとして持つことは普通です。そして電子データは扱いが楽であるがゆえに、変更や削除が簡単にできます。

そして間違った内容で変更してしまうことや、間違って削除してしまうことは起こりがちです。

そのため万が一このようなことを間違ってしてしまった場合に備え、定期的にバックアップを取るのがよいです。

システムで一定期間毎にバックアップを取るとか、大きな作業をやるときは最初にバックアップを取ることを作業手順書に書いてしまうことも良い方法です。

プロトタイプを作る

顧客と認識が合ってないがゆえに、仕事がやり直しになることはよくあります。

あるいは力作と呼べる製品を作ったものの、顧客のニーズに合ってなくて売れないことはあります。

そうなる可能性が高い、すなわち顧客との認識合わせが難しい仕事や、新規性が高い製品では、先にプロトタイプを作って顧客に見せることも有効です。

プロトタイプはデザイン思考でよく使われる手法です。特に新製品など顧客がイメージしにくい製品の開発において有効です。詳細はこちらの記事を参照してください。

フロントローディングを行う

自社にノウハウがなくて、やってみなければ解らないことが多い場合、実験や検証によって解らないことを明らかにすることが有効です。

こんなときはフロントローディングを行うとよいです。

https://aconnect.stockmark.co.jp/coevo/front-loading

フロントローディングとは上流工程、すなわち仕様の決定や技術検証、設計などの工程に力を入れるアプローチです。

これらを曖昧なまま進めると、実際にモノを作る工程になって、決まっていないことが沢山発覚し、スケジュールがみるみる遅れていきます。

先に不明瞭なことを明確にし、品質を作り込んでおくわけです。

夏休みの宿題を難しい場所から順に、夏休み開始直後から始めるようなものです。夏休み後半ではほとんど終わっているか、手を動かすだけで考える必要もない簡単なものだけ残っている状態です。

フロントローディングで成功している例としては、建築家のフランク・ゲーリーがいます。

徹底的なフロントローディングによって、芸術性の高い建物の建設を、納期とコストをほぼ100%守っているというから驚きです。

https://dhbr.diamond.jp/articles/-/9668

反復型アプローチを選択する

自社にノウハウがなくて、やってみなければ解らないことが多い場合、反復型アプローチも有効です。いわゆるアジャイルと呼ばれる手法です。

アジャイルのメリットは実験を繰り返しながら学べることです。

要件定義→設計→製作・実施→検証のサイクルを1週間~1ヶ月という短期間で実施するため、少しやってみて振り返って学ぶということがしやすいのです。

実験して学習しながら進めたい場合に適したアプローチです。

昨今ではDX案件でよく採用されています。多くの企業にとってDXは未知の領域であり、試行錯誤しながら進めています。それゆえアジャイルのような反復型アプローチが適するのです。

アジャイルサムライというアジャイルの有名な書籍がありますので、アジャイルを採用してみたい方は読んでみてください。

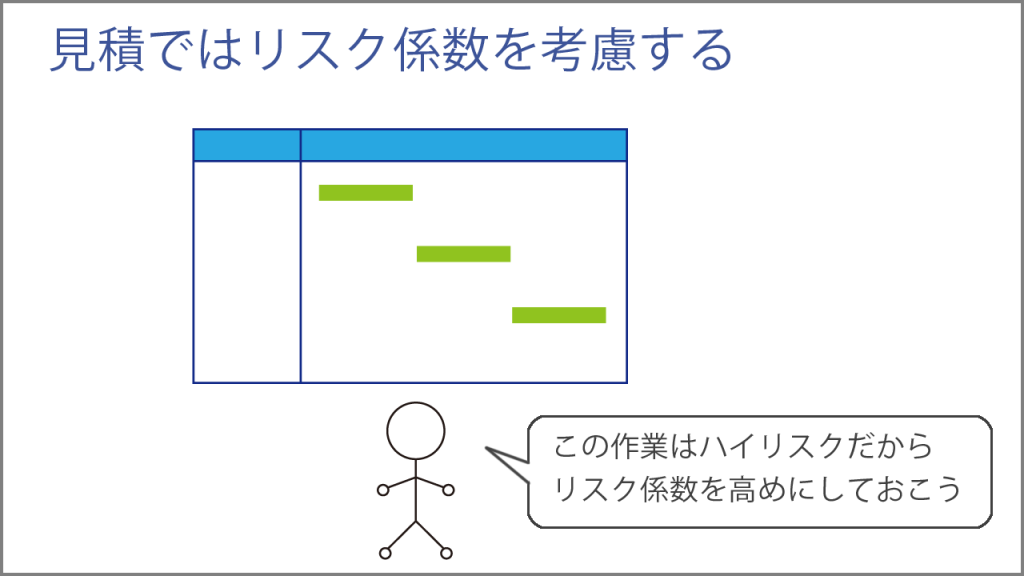

リスク係数を考慮した見積を行う

見積を行う際に、リスクを考慮することは必須です。

私が今まで何度も見てきた見積は、一定の管理工数をかけるというやり方でした。私はこのやり方に否定的です。

私がやる見積は各作業のリスクを洗い出した上で、リスクに応じた係数をかけるというやりかたです。

リスクが低い作業はバッファーが少なく、リスクが高い作業はバッファーが大きくなるのです。一律同じバッファーを乗せるよりは現実に合っています。

ただし注意点もあります。「なんでこんなに工数が多くかかるの?」と聞かれたときに、理由を説明できるように準備してください。説得力がある理由がなければ、上司や顧客に通じませんので。

コンティンジェンシープランを作る

イベント当日やシステムの本番リリースなど、1回限りの大きな仕事があります。こういう重要な仕事にも当然リスクはあります。

こういう仕事をするときは考えられるリスクへの対策を打ちつつも、コンティンジェンシープランも用意しておきます。

コンティンジェンシープランとは事故や災害などの大きなリスクが発生した場合の対応方法です。

システムの本番リリースなら、予期せぬエラーでリリース作業を中断せざるを得ない場合に備え、作業前にバックアップを取得しておきます。

そして万一中断せざるを得ない事態が起きたら、バックアップへと戻します。

このように発生確率は低いが影響度がとても大きいリスクに対してコンティンジェンシープランを用意しておきます。肝心なシーンでは用意しておきましょう。

コンティンジェンシープランの例としては、受験会場までのルートや非常食も該当します。

受験のときに会場までのルートを複数調べておき、電車遅延に対処することや、災害に備えて非常食を用意しておくことなどもコンティンジェンシープランに該当します。

終わりに

今回はリスクマネジメントについて、その重要さややり方、具体的な対策方法などを解説しました。

私の実体験から、痛い目を見ないためにも、健全な働き方をするためにも言いたいことを書きました。

この記事がリスクマネジメントで悩む方の参考になれば幸いです。