新しいチャレンジを仕事でやるときに使える方法を5つ紹介

人によっては仕事で新しいチャレンジをする機会があるかもしれません。転職だったり、独立だったり、あるいは社内ベンチャー、新規事業、新製品・新サービス、新プロジェクト、業務改革、変革などなど挙げればキリがないほど前例のない新しいチャレンジは存在します。

しかし新しいチャレンジには前例も参考になる資料もないことも多く、自分自身も経験がないとなると不安になるものです。

えいやっ!でやっても上手く行かないですし、新しいチャレンジを実施すると問題が沢山発生します。プロジェクトを中断するケースもあるでしょう。

では新しいチャレンジのように、やってみなければ解らないけれど、やってみると問題が沢山発生して、予想通りに行かないことをどう上手くやればいいのでしょうか?実はマネジメントではこういうことに対する方法がいくつか開発されています。

今回は新しいチャレンジのように、前例も経験もないことに使えるマネジメント手法を解説します。

仕事で新しいチャレンジを必要になった方を対象としておりますが、主に新規事業や新製品・新サービス、改革・変革などのプロジェクトを対象としております。これらのプロジェクトを新しいチャレンジとして扱います。

それらにチャレンジすることになったけど、解らないことだらけで不安という方に参考にしていただければ幸いです。

新しいチャレンジを始めるときのマインドセット

小さく始める

新しいチャレンジのように、やったことがないこと、前例がないことは沢山あります。

何でも知っている、何でもできると思っている人はいますが、それは自分の得意分野に限った話だったりします。変化が速い時代には未知へのチャレンジが必要になります。

企業が経験者採用やM&Aを進めるのも、やったことがないことをゼロから取り組むよりは、既に経験している人や会社に任せた方がいいからです。企業同士のコラボだって同様です。

それでも必ずしもこれからやりたいことに必要なノウハウを沢山持っているとは限りません。限られた知識や情報だけで乗り切ったり、関連する知識や情報を応用したりする必要があります。

また次のような不安もあるでしょう。

- やって失敗したらどうしよう?

- どれだけの資金、人員、予算が必要なのだろう?

- 規模が大きくてリスキーだけど、やり方が解らない

こういうときは小さく始めるのが一番です。できるかどうかもやり方も解らないのに、大きな計画を立てて、人や資金を大量につぎ込んではいけません。

小さく始めてやり方をしってから大きな計画を立てて、人や資金を沢山使えばいいのです。

巨人の肩に乗る

巨人の肩とは先人の知識

ニュートンは先人の知識を巨人にたとえ、先人の知識を学ぶことは巨人の肩の上に乗ることだと言いました。

巨人の肩の上に乗れば、広く見渡せます。先人の知識とはそれほど広い視野を得られるものだとニュートンくらいの天才ですら言っています。我々一般人であればなおさらでしょう。

まずは情報や知識を集める

よってまずは先人が試行錯誤して獲得した知識や情報を仕入れましょう。ネットの情報は断片的なのが難点ですが、ないよりマシです。最近はYouTubeの動画も解りやすいものが増えていますね。仕事で必要な知識については、動画よりブログの方が詳細な情報を得られていいですね。

書籍や論文が手に入るなら、手に入れましょう。あるいは経験者が社内や知り合いにいるなら、始めるに当たって必要なことや、やってみて気付いた注意点などを聞き出しましょう。

先人がやった苦労をあなたがする必要はありません。学校教育だってそうです。中学校や高校の内容でも、IQが150~180もある天才が生涯をかけて発見したことばかりなのです。しかし天才でなければ発見できないことも、1回解ってしまえば誰もが習得できる知識にできるのです。

自分の知識や自社の知識だけで考えず、広く文献を漁りましょう。そしてときにはノウハウがある人や会社と提携しましょう。

方向転換しても構わない

押してダメなら引いてみる

やり方は1つに固執しなくてよいです。上手く行かなければ別の方法を試しましょう。やり方は1つではないのです。よく言われる話ですが、登山には複数のルートがあり、ある道でダメなら別の道から登ればいいのです。

例えば若者に受けて映えるケーキを作りたいとしましょう。

試作とターゲット層への試食会を繰り返した結果、プリンやパンケーキの方がよりコンセプトに合っていたとか好評だったというのであれば、プリンやパンケーキにするのもありです。当初の目標である若者受けと映えを食べ物で達成できているからです。

目標に立ち返って、目標に沿っているかどうか検討することは大事です。目標に沿っているのなら、進む方向は間違っていません。色々な道を探ってみましょう。

そもそも予想通りになんていかない

やったことがないのに思い通りに行くなんて、ハッキリ言ってありえません。失敗は何度もするものです。だからその都度振り返りをして学ぶことが大事です。

手段とか形はもっといいものが見つかれば、そちらに変更してもかまわないのです。そもそもの目的とずれなければですが。

よって失敗を恐れず、むしろ失敗したら学ぶチャンスだと思って進みましょう。エジソンは10,000回の失敗をしたのではなく、上手く行かない10,000通りのやり方を発見したのだと言ったそうです。

それくらいの数をこなして振り返りをすることで、いいものが作れるだけのノウハウが溜まるのです。

かの有名なつんく♂氏も、「凡人が天才に勝つ方法」という本で数を沢山こなすことの重要性を説いています。

製品や作品を作っても、ヒット作が出る確率なんて低いのだから、数をこなすことこそ重要なのです。ヒット作を出すことと経験値を積むことの両方でですね。

凡人が天才に勝つ方法 自分の中の「眠れる才能」を見つけ、劇的に伸ばす45の黄金ルール [ つんく♂ ]

新しいチャレンジに有効な方法

ここでは新しいチャレンジに有効な方法を5つ紹介します。いずれも定番のものなので、聞いたことがあるかもしれません。参考書籍も併せて紹介しますので、詳しく知りたい場合は参考書籍も読んでみてください。

仮説検証型アプローチ

仮説検証型アプローチは理系の方にはなじみがあるかもしれません。これは新しいチャレンジにとても有効な方法で、使用頻度もとても高くなります。

まずは仮説を立てます。その次に実験してみて、仮説が正しいか確かめます。正しければいいですし、間違っていれば次の仮説を当てて実験します。

仮説検証型アプローチが有効なシーンは、選択肢が複数ある場合にどれが適切な選択肢なのか解らない場合や、問題の原因に検討が付かない場合などです。

いずれも証拠や根拠がなくて動けない、あるいは決められない状況でしょう。こういうときによく聞くセリフは、勝手な憶測で決めてはいけない、証拠や根拠がないからできないというものです。

こんなときこそ仮説検証型アプローチが力を発揮します。

証拠や根拠がなくとも、おそらくこうだろうという仮説を立てて実験してみればいいのです。上手く行けば当たりです。上手く行かなければ外れですが、違う仮説を立てて、当たるまでやればいいのです。

仮説検証型アプローチは問題の原因や対策、顧客への質問などで役立ちます。証拠や根拠がないなどと言っていると、いつまで経っても行動を起こせません。だったら仮説を立ててやってみた方が速いです。

仮説検証型アプローチについても書籍は出ています。仮説思考とか仮説検証などで探すと見つかるでしょう。ここでは仮説検証に絞った書籍を紹介します。

アウトプットの質を高める 仮説検証力【電子書籍】[ 生方正也 ]

リーンスタートアップ

起業家が使う手法にリーンスタートアップというものがあります。これは新規事業や新製品・新サービスを開発するための方法です。

通常はリサーチをやってニーズがありそうだと感じたことを元に新製品・新サービスを作って販売するでしょう。しかしこれでは当たり外れも大きいです。

資金力と知名度のある大企業なら、販促で売り込んだり、知名度から試しに買ってみる人が出て来たりするかもしれません。しかしベンチャーが売れない製品・サービスを作ってしまうと、倒産の危機に瀕してしまいます。

そこでベンチャーが売れる製品・サービスを作るために使われている手法がリーンスタートアップです。

リーンスタートアップではいきなり完成された製品を作りません。まずは最低限の機能を持った製品を作ることを目指します。この製品をMVP(Minimum Viable Product)と呼びます。

そしてMVPを顧客に見せます。顧客からフィードバックをもらい、MVPを改良します。こうすることで開発初期の最低限の機能しか作っていない段階から、製品を顧客のニーズに合致したものにしていきます。

作った製品と顧客のニーズが全然違う場合は、方向転換を行います。この方向転換をピボットと呼びます。

こうして小さく作っては顧客に意見を聞いてニーズを反映するということを繰り返し、ニーズのある製品を開発する方法がリーンスタートアップです。

リーンスタートアップについては書籍がいくつも出ています。ここではリーンスタートアップを最初に提唱した方の書籍を紹介します。

リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす【電子書籍】[ エリック・リース ]

アジャイル

日本の製造業のやり方をアメリカのIT業界がソフトウェア開発に応用した手法がアジャイルソフトウェア開発です。アジャイルソフトウェア開発だと長いので、単にアジャイルと呼ぶことが多いです。

最近ではアジャイルはソフトウェア開発以外にも応用されるようになってきました。特に新規事業や新製品・新サービスの開発のような、新しいチャレンジに有効だからです。

従来の仕事の進め方は、キッチリとした計画を立てて、それを遂行していくというものでした。そしてその計画は小さなプロジェクトなら三か月から半年くらいですが、大きなプロジェクトなら数年に渡りました。

しかしアジャイルでは1週間から1ヶ月という短いサイクルで計画を立て、分析や要件定義、設計、製作や実施、テストを行います。この短いサイクルが重要なポイントです。この1つ1つのサイクルをイテレーションやスプリントと呼びます。

つまり新規事業や新製品・新サービス、新技術などのようにやってみないと解らないことを試しながら進められるのです。そして試してみた結果をもとに次のイテレーションで取り組む活動を決めるのです。

アジャイルの特徴の1つは、常に状況に応じた優先度の高い課題や作業に取り組めることと、実験して学びながら進められることです。

1回目のイテレーションでAという技術を試してみて、使い方が解ったから2回目のイテレーションでは製品を試作してみるということもできます。

3回目のイテレーションでBという技術を試してみてダメだったから、4回目のイテレーションではCという技術を試してみるということもできます。

このようにアジャイルは実験や失敗、学びとも相性がいいのです。一方で紆余曲折を経ながら進むため、ゴールややり方が解っているプロジェクトでは遠回りになってしまいます。

アジャイルについても参考書籍を紹介します。アジャイル入門書としては一番定番なものの1つであるアジャイルサムライという本です。私も読みましたが、アジャイルに取り組むリーダーのマインドセット、アジャイルで定番のプラクティスなどが解説されています。

アジャイルサムライ 達人開発者への道 [ ジョナサン・ラスマセン ]

アジャイルについては他にも記事を書いていますので、参考にしてみてください。

デザイン思考

デザイン思考はデザイン会社のIDEOが提唱した手法で、デザイナーの考え方を製品開発に応用したものです。

デザイン思考ではまず顧客にインタビューを行います。そしてニーズを把握し、インサイトを得ます。

そしたら完成品を作るのではなく、プロトタイプを作って顧客に見せます。いきなり完成品を作ろうと時間や労力をかけてはいけません。この辺りはリーンスタートアップのMVPと似ていますね。

そしてプロトタイプを顧客に見せたらフィードバックをもらい、プロトタイプを修正します。

このサイクルを繰り返すことで、顧客のニーズに合ったものへと製品を発展させていきます。こうすればニーズを外さない製品開発ができるわけですね。

ここで顧客に意見を聞く際の注意点があります。例えば顧客がドリルが欲しいと言ったとします。このときに高性能なドリルとか、使いやすいドリルと考えてはいけません。顧客はドリルを使って何をしたいのかを聞くのです。

顧客は道具が欲しいというものですが、道具を使ってやりたいことがあるから道具を使うのです。やりたいと考えていることに合った道具を顧客なりに考えています。

このドリルの話は使い古された話で、実は顧客が欲しいものは絵画を飾るための穴が欲しかった(絵画を固定する道具を差し込む穴なのでしょう)というオチです。

この話のように顧客へのインタビューでは、顧客が本当に欲しかったものを引きだす必要があります。

ちなみに受託事業のように依頼主が決まっている仕事では、依頼主に深くインタビューすればいいです。一方で自社製品・自社サービスを不特定多数の顧客に売る場合は、マーケティング手法を使ってターゲット層を洗い出し、ターゲット層を一部集めてインタビューを実施します。

デザイン思考についても色々な書籍が出ています。ここではIDEOの代表が書いた書籍を紹介しておきます。

デザイン思考が世界を変える〔アップデート版〕 イノベーションを導く新しい考え方 [ ティム・ブラウン ]

リアルオプション戦略

先ほどからリーンスタートアップやデザイン思考など小さく始めて試す方法が登場していると感じているかもしれません。小さく始めてみるという意味では、リアルオプション戦略という方法も存在します。

例えば合計1億円かかる投資をやる場合を考えます。成功率が解らないのにいきなり1億円かけて実行するのはリスクが高いです。

そこでもし部分的な投資が可能なら、2,000万円分だけ投資してみるのです。その結果、上手く行けば投資を続行し、上手く行かなければやり方を見直すか、投資そのものを見直します。

リアルオプション戦略の詳細はこちらの記事を読んでみてください。

またリアルオプション戦略についてはこの書籍にも載っています。私も持っていて、内容はDIAMONDハーバード・ビジネス・レビューに連載されていたこともあります。リアルオプション戦略だけでなく、とても驚きの理論が沢山登場しますので、一読をお勧めしたい書籍です。

結果の測定とフィードバックを忘れずにやる

なんとなくではなく目標を明確にする

なんとなくこれでいいでは正しい判断ができません。明確なロジックが必要ですし、そもそも何のためにやっているかも重要です。

上手く行かないときに起こりがちなことは手段の目的化です。これで迷走してしまうプロジェクトは快挙にいとまがありません。

手段の目的化は大惨事を招きます。これについては別途記事を書いていますんので、気になったら読んでみてください。

目標を明確にして、そこに向かっているかどうかを大事にしましょう。目標はプロジェクトの軸と言い換えることもできます。

KPIを定めることで結果を測定する

目標が決まったら、KPIを定めましょう。KPIとはKey Performance Indicatorの略で重要業績指標と呼びます。評価基準を決めたら目標値を設定しましょう。

例として、新製品のKPIだったらターゲット顧客層にテストマーケティングとか試飲・試食・試用してもらって、5段階評価してもらうなどです。何%以上の人から高評価を得る、平均何点以上に達するなどで成果を検討します。

新規事業や新製品・新サービスの開発では、KPIが必ずしも売上や利益とは限りません。ノウハウを得ることが目的の場合がありますので、新たなノウハウを獲得できたか、今まで獲得できていなかった顧客層にリーチできたかなども基準になりえます。

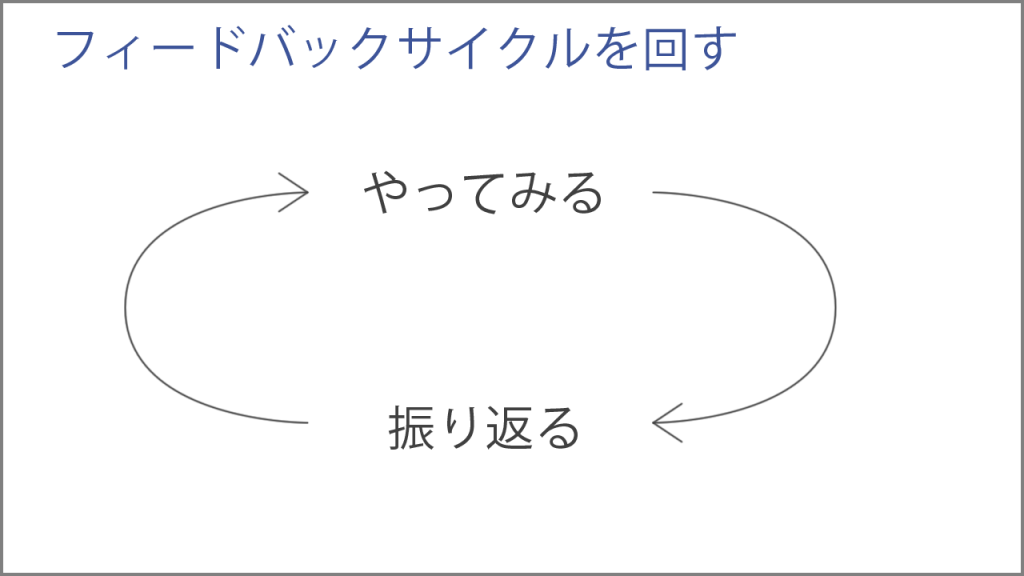

フィードバックサイクルを回す

評価基準が決まったら、フィードバックサイクルを回しましょう。

つまり仮説を立ててやってみる→結果を振り返って学ぶ→仮説を修正してやってみる→結果を振り返って学ぶというサイクルを繰り返します。

やってみて結果を考察して、振り返らなければ学びを得られません。リーンスタートアップでは素早く失敗して学ぶと言います。

振り返って学んでノウハウを溜めることで、よりよいやり方が見つかっていき、よりよい製品やサービス、プロセスなどの開発につながっていくということです。

先ほど紹介した手法はいずれも反復型の開発に向いていますので、フィードバックサイクルを回すのに適しています。何度も繰り返して学びを得て、進化していきましょう。

フィードバックサイクルを1週間単位で回して製品開発を行った例として、獺祭があります。こちらに記事を書いています。

終わりに

今後は新規事業や新製品・新サービスなど新しいチャレンジをプロジェクトとしてやる機会が増えてくるでしょう。予測も計画も通じない、いつものことや前例があることとは違う仕事が増えてくるのです。

失敗に対する寛容さやイメージも変えていく必要があります。失敗は悪いことではなく学ぶために必要なのだということです。

またこれは企業に限った話ではないでしょう。副業が広まり、パラレルキャリアの時代となったことで、個人で新しい仕事を始める機会も増えていくでしょう。このようなときにも今回紹介した手法が役立ちます。

行き詰ったときはこの記事を参考にしてみてください。